NO.4517

フジザクラ咲く南大菩薩

2013年5月18日(土)

参加者:L伊藤、丹羽、伝田

昭和5年(1930)5月発行の「山と渓谷」創刊号で「小金澤山と大蔵高丸」として紹介されて以来、この山域は登山者憧れの聖地の一つになっています。雲一つない晴天、高尾発7時26分の中央線で甲斐大和着8時33分。駅前はタクシーや山ガールたちの行列です。幸い予約してあった甲州タクシーで焼山沢林道を一気に登り、湯ノ沢峠(1600m)の駐車場に到着。其処からは早春の風光を楽しみながら、ゆるやかな稜線歩き、まさに「山上の公園漫歩」気分です。 9時35分

駐車場を出発、湯ノ沢峠の標識を過ぎて振り返ると、大菩薩連嶺の雄峰、黒岳と白谷ガ丸のどっしりした姿。気持ちの良い疎林の中の登り道の足元に、パッチリ目を開けた可憐なハルリンドウの花。まさにルンルン気分の縦走の始まりです。

少し傾斜がきつくなり汗ばんできた頃に、突然目の前の視界が開けて富士山が、そのまた右に南アルプスの山々が姿を現わしました。すぐに目指す大蔵高丸の山頂(1771m)に到着。山頂とは言っても三角点では無く、ただ地元で立てた木の柱と平らな石があるだけです。しかし、其処に現われた光景に、しばし我を忘れて呆然。「時間よ止まれ! 10時25分

ああ、何という素晴らしい眺望でしょう。私どもの直ぐ背後に毅然と聳える大菩薩の連嶺、其処から左に並ぶ奥秩父の名峰たち。遥か正面に水平線のように広がっている残雪の南アルプスの大パノラマ。そして何より極め付けなのは、全てを圧倒する「世界自然遺産登録」に輝く富士山。

けれども此処が終点では無く、私たちには、まだまだ歩くコースが残っています。名残りを惜しみながら山頂を後にして、芽生えたばかり木々の間の縦走路を進みました。青空とパノラマに囲まれて、足取り軽く、次のピーク「ハマイバ」に到着。 11時05分

この山頂が「破魔射場丸」。昔は地図測量の鉄柱がが立っていた所ですが、今では「ハマイバ、1752メートル」の木の標識、。此処も山々の絶景を眺める素晴らしいポイントです。

ハマイバの三角点を過ぎると明るい下り道、砕石を積んだケルンの前の可愛らしいフジザクラの若木が、控えめな小さい花を付けて我々を出迎えていました。フジザクラの花の咲く時期に訪れる事がこの山域の魅力の一つ、「限りなく美しき5月の月に!」の幸福感に満たされました。

正面に大谷ガ丸の双耳峰を眺めながら、道は滑りやすい急坂の下り道になりました。転ばないように一歩一歩気を付けて進む直ぐ下には、素敵なカヤトの原が広がっていました。

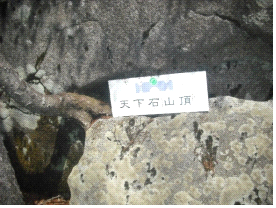

暗い樹林帯の中の急な登り坂から見上げると、てっぺんに山を突き抜いて天に向かって聳え立つような大きな岩が見えました。伝説の巨岩「天下石」です。喘ぎ登って辿り着いてほっと一息。正面に向かって見ると、何の変哲もない普通の岩です。とにかく小休止。 12時05分

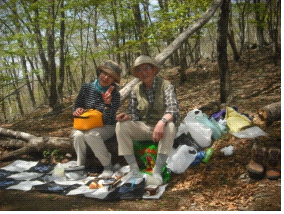

下りきった鞍部が昔の交易路「米背負峠」の十字路です。歩き始めてから3時間、素晴らしい風景と山の霊気に触れながら、此処で豪華なランチタイム。伊藤さんが夜なべで作ったエビの押しずしと信太巻、フランスパンとマスカルポーネチーズ、冷たいビール、爽やかな峠の風に吹かれて、木漏れ日の下のミニ宴会気分です。 12時45分~13時30分

予定コースの大谷ヶ丸往復を取り止めて、米背負沢を下りました。燃え立つような新緑の中を一気に下降する山道は、歩きやすく整備されていましたが、私の左膝が痛み始めて、助けられながらの慎重歩行でした。山道を終え大蔵沢林道の舗装路に入ってからの道の長かったこと。ほんとにノロノロ歩きで後続の数グループに追い越されながら、ようやく大蔵トンネルを過ぎ天目山温泉への道に、この辺が私の歩行能力の限界かも…

バスの最終便、天目山温泉発16時15分。既に満員で出発時刻なのに、座る場所まで準備して私の到着待ち。6分遅れて発車。山仲間たちの好意が身に染みて嬉しかった。落し物を届けてくれた山ガール、親しく語りかけてくれた単独行のハイカーたち、思い出を胸に甲斐大和駅に。帰途、立川で反省会、思いがけない「やまがら介護付き山行」に、感謝の思いが溢れました。

(丹羽 記)